ギアチェンジは、安全でかつできるだけ速く行わなければなりません。この数マイクロ秒の間に、どうすればすべてがうまくいくのか。24時間の高速試験を可能にし、開発時間を大幅に短縮するシミュレータの課題です。

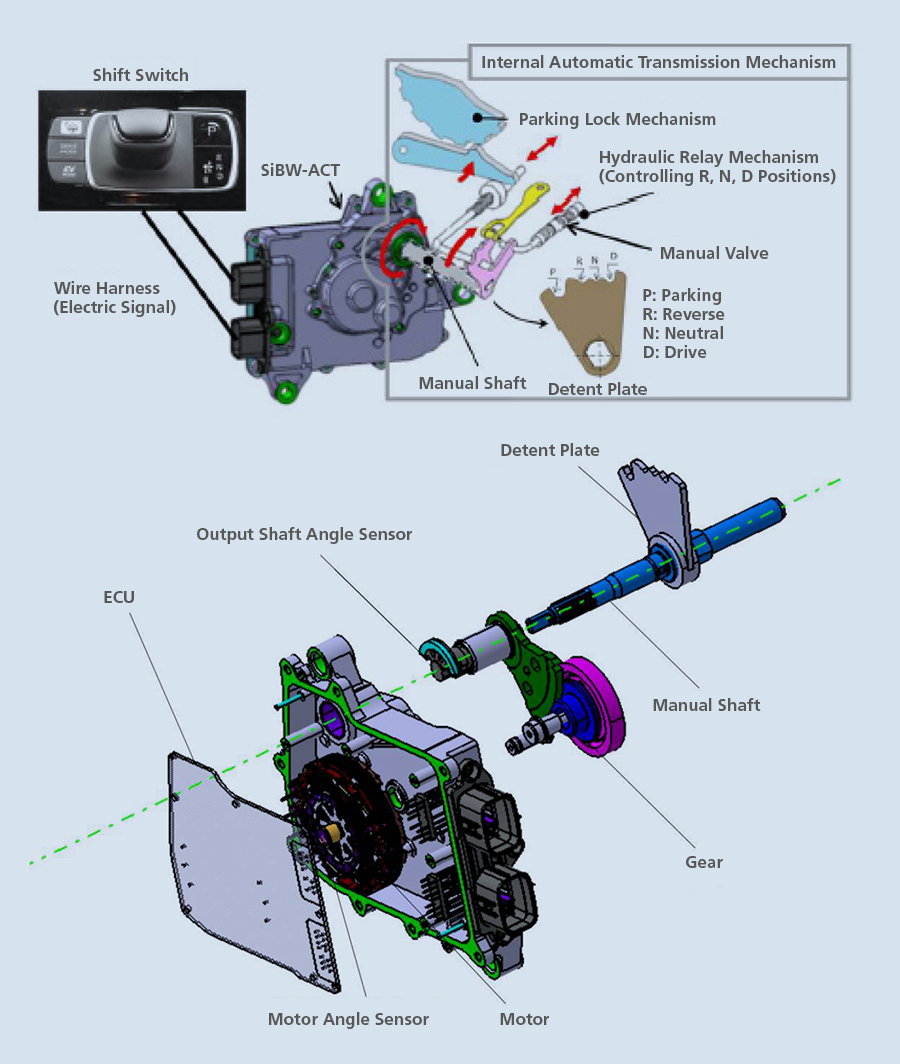

燃費向上や環境負荷物質の低減のため、同社では電動化を進めており、アクチュエータ(電気モーター)、減速機、制御装置、センサを統合し、変速操作を効率化する機電一体型シフトバイワイヤシステムを開発しました。シフトバイワイヤでは、変速レバーとトランスミッションを機械的に接続することなく、電子制御で車両の変速モードを切り替えることができます。これにより、重量とスペースが節約され、ギアチェンジも大幅に高速化されます。自動車の自動化が進む中、バイワイヤ技術は必要不可欠なものとなっています。同社が考える理想のシフトバイワイヤシステムは、機能価値としての「早く精確に切り替えること」と安全価値としての「機電一体」の両立の実現です。

同社の走行安全カンパニー 走行安全第1制御技術部 制御開発室の室長である荻野淳人氏は、「開発段階でできるだけ早く新しい技術を検証し、下流工程への投資を少なくしたかったのです」とし、「アクチュエータや電動モーターの制御システムなど、安全上重要な部分を網羅的にテストするために、シフトバイワイヤのシステムにマイクロ秒単位で故障を送り込むことが最大の課題でした。複雑かつ高精度が要求されるため、眠れぬ夜を過ごすことになりました」と述べています。

より正確で迅速な開発のための「ソフトウェアファースト」

自動車だけでなく、制御システムの開発分野でも、ソフトウェアの重要性が高まっています。ソフトウェアをハードウェアから切り離し、ソフトウェアの開発を優先する「ソフトウェアファースト」の考え方があります。このアプローチにより、従来、工程が計画通りに進まないと問題になることが多かったモデルの評価と改良を繰り返すことによる開発は過去のものになりつつあります。むしろ、仮想環境でのシミュレーションで得た情報を、タイムリーに開発に反映させることが重要となっているのです。この経験をもとに、実際の製品をより正確に、より早く実装することができるのです。

シミュレーションで事前に工程を決めておけば、必ずしも仕様のデバッグが完了するわけではありません。また、シミュレーション結果をもとにしたデザインレビューにより、曖昧な仕様を排除することも可能です。この仕事の基本は、テスト環境とツールの継続的な改善です。これらの改善により、そもそも実車や実機ではなく、仮想環境でモデルを用いてソフトウェアを評価することが可能になるのです。

シフトバイワイヤは、故障で運転が停止した場合、退避走行性能が著しく低下してしまいます。そのため、フェールセーフの思想として安全な状態で動作することが必須です。同時に、本質安全の思想から部品点数削減の検討も必要です。そのため同社は、機電一体アクチュエータとして部品点数を削減しつつ、完全独立冗長構成E/Eシステムを実装することにより、避難駆動性能を向上させた信頼性の高いシフトバイワイヤを開発しました。

HILシミュレーションによる包括的で再現性の高いトラブルシューティングの実現

同社では、今回の機電一体製品であるシフトバイワイヤの検証においてもHILが適していると考えました。なぜなら、開発途中は機電一体の試作品がなくても検証が容易であるからです。

たとえば、HIL(Hardware-in-the-Loop)シミュレーションでは、実車では注入・再現が困難な故障を注入することが可能です。また、テストパターンをデータベースで管理することにより、再利用性を確保し、テストベンチや実車での評価に利用することができます。

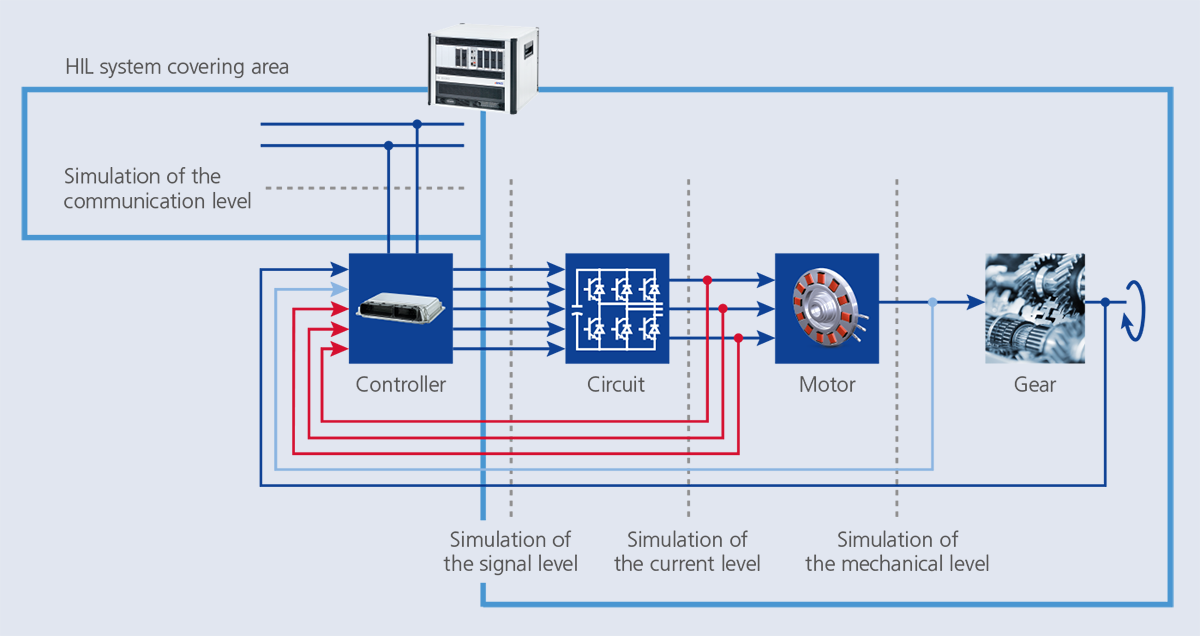

荻野氏は、「当社では、HIL開発が重要な役割を担っています」とし、「HIL開発は、制御、回路、モーター、ギアなどを組み合わせて行います。これにより、通信レベル、信号レベル、電気レベル、機構レベルのシミュレーションに柔軟に対応することができます。開発のごく初期に、機械設計用のソフトウェアツールであるJMAG-Designerを使用して、機械設計レベルの詳細な電子モーターモデルを作成しました。このモデルでは、材料特性に加えて、固定子、回転子、永久磁石の正確な幾何学的特性も定義されました。定義したネットワークポイントを用いて、数日かけて有限要素法シミュレーション(FEM)を行い、その結果をRTT(Round Trip Time)ファイルとして保存しました。この結果をもとに、MIL(Model-in-the-Loop)またはHILシミュレーションによって、実際の電子モーターが製造される前にコントローラの設計を完了することができました」と述べています。

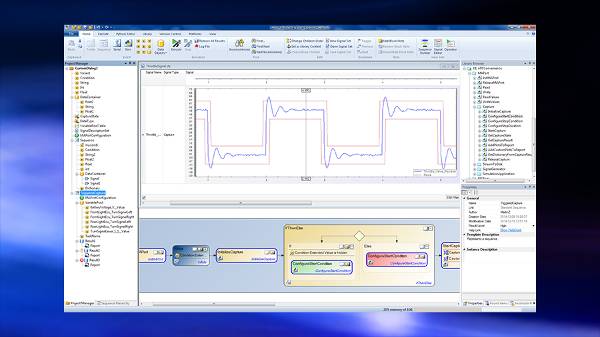

さらに同氏は、「COVID-19の時代には、テストエンジニアがすべてのテストに立ち会うことは困難でした。そこで当社は、dSPACE HILシステムを接続し、ホームオフィスから利用できるようにしました。そのために、テストエンジニアはテストデータをクラウドにロードします。そして社内のPCがこのデータを取得し、dSPACEソリューションと連携してテストを実行し、テストレポートをクラウドに送り返しました。これはスムーズに機能しました」と述べています。

マイクロ秒単位でのデータフィードと評価

dSPACEのHILシステムは、さまざまな速度、サイズ、およびモーター制御システムのセーフティクリティカルな部分に関連する領域の故障を注入して評価するという問題を解決するために、エンジニアに新しい可能性を提供しました。荻野氏は、「自由にプログラム可能な超高速FPGAボードを搭載したSCALEXIOリアルタイムシステムを使用したため、柔軟なdSPACE XSG Electric ComponentsライブラリとJMAGアドオンリブを使用して、高精度(FEMベース)、高速、低遅延の電気モーターモデルのシミュレーションを実施することができました。また、このシステムで24時間365日のスイープテストを評価することができました」と述べています。

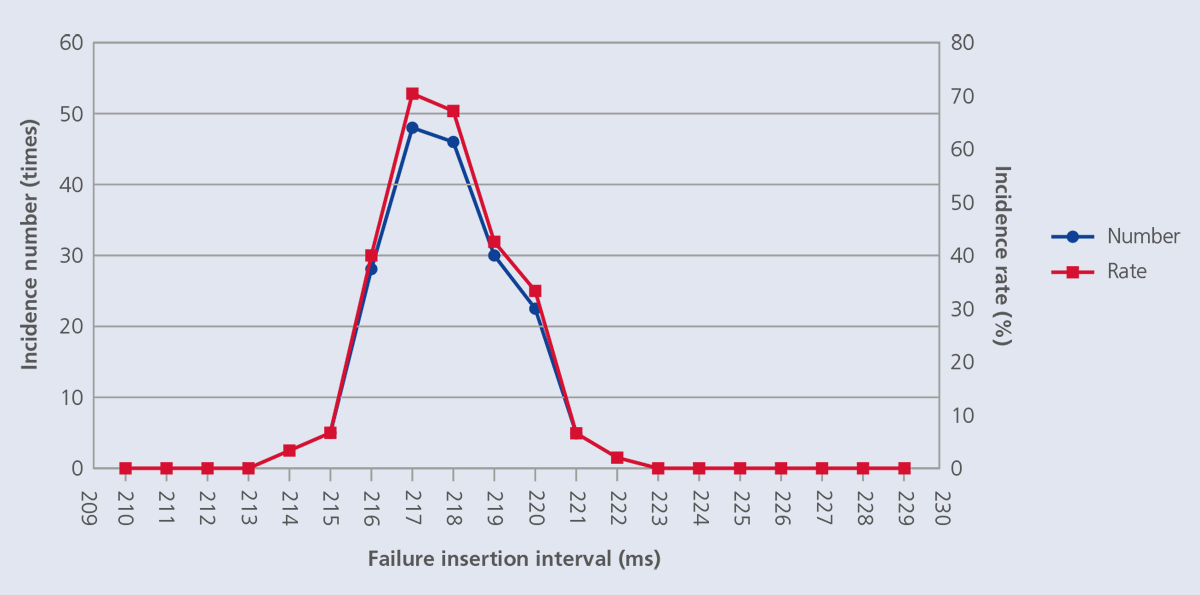

さらに、「通常、フォルトは一定の間隔で注入されますが、213 msと223 msの間の特定の10 msのテストギャップ内でしかフォルトが発生しないケースもありました。それが大きな課題でした」とし、「そこで、µsからnsの範囲内で、あらかじめ決められた位置に故障を注入することにしました。そのうえで、制御系を徹底的にテスト・評価しました。dSPACEのHILシステムにより、これは問題なく動作しました。また、残りのタスクはレビューと調整後に自動的に実行されたため、テスト評価にほとんど時間を費やす必要はありませんでした」と述べています。

評価は夜間に自動的に実施され、その後、完成したレポートが関係者に直ちに転送されました。また、HILシミュレーション用に作成したテストパターンをMILシミュレーション用に変換して使用したり、またその逆も可能でした。同社では、MILとHILの両方のテスト手法を実際の車両や機械に適用し、成果を上げています。

ミッション達成

同社では、HILシミュレーションで得られたデータをもとに、位置精度や応答性の高い変速挙動を実現するシフトバイワイヤトランスミッションを開発しました。また、減速度が高く、歯数の少ない高効率なヘリカルギアを採用することで、取り付けの容易さも実現しました。

シフトバイワイヤは、電動化の進展や自動運転の進化に欠かせない存在として、今後さまざまな車両への利用が期待されています。

dSPACE MAGAZINE、2023年1月発行

株式会社アイシンについて

株式会社アイシンは、自動車産業向け部品の開発・生産に特化した日本の自動車部品メーカーです。交通死亡事故ゼロの実現に向け、「走る・曲がる・止まる」を高度に制御するシステム商品や、ドライブの楽しさや乗り心地の快適性を高める商品を提供しています。General Managerの 荻野氏 の所属する走行安全カンパニーではその中でも周辺監視システム、自動駐車システム、ドライバーモニタシステムの開発に注力しています。荻野氏は、車両運動制御シミュレーションやシステム、制御開発を中心に推進しています。